Ранние годы

26 сентября 1892 года в Москве была рождена Марина Ивановна Цветаева. Отец девочки был талантливым филологом и ученым. Он испытывал сильное влечение к различным видам творчества и ему даже удалось открыть Музей изящных искусств. Ее мать имела немецко-польские корни. Мария Мейн в совершенстве владела пианино и проходила обучение у Николая Рубинштейна. У Марины были две сестры Валерия по отцу и Анастасия и брат Андрей.

Огромная тяга к творчеству у великой поэтессы возникла еще в детстве. В возрасте 6 лет, она стала писать свои первые произведения, не ограничиваясь при этом только русским языком. Некоторые из ее работ были написаны на немецком и французском языках.

Мать оказала огромное влияние на становление Марины

Большое влияние на становление Цветаевой оказала ее мать. Эта женщина всегда мечтала стать музыкантом, у нее для этого были все данные.

Отец Марии Мейн запретил ей даже думать о карьере пианистки. После рождения дочери у нее появилась новая мечта – сделать из нее известного музыканта. Мария сама обучала дочь музыке и языкам. Марина восхищалась матерью. После ее смерти Цветаева забросила музыку, но не мелодичность. Она навсегда осталась в стихах.

Получение образования

С 1899 по 1902 год Марина была ученицей в женской гимназии No4 в Москве. Перед выпуском она заболела туберкулезом, в результате чего вся семья временно переехала на Адриатическое побережье Италии для лечения.

С 1903 по 1904 год, Цветаева была ученицей в пансионе во Франции, а после выпуска отправилась в город Фрайбург, где продолжила свое обучение. В 1906 году Цветаева поступила в престижную женскую гимназию им. В. П. фон Дервиз, из которой впоследствии была отчислена за инакомыслие и неподобающее поведение. Не получилось закончить и гимназию им. А.С. Алферовой. И только в 1910 году Цветаева окончила женскую гимназию им. М.Т. Брюхоненко.

Муж сражался на стороне «белых» и был вынужден бежать за границу

Сергей Эфрон сильно переживал из-за измен супруги. В 1914 году, как только началась Первая Мировая война, он несколько раз пытался попасть на фронт. Ему отказывали из-за проблем со здоровьем, но он добился своего и стал медбратом.

В 1917 году он принял участие в боях с большевиками в Москве. Вступил в Добровольческую армию и сражался на стороне белых. После поражения он сбежал за границу, чтобы сохранить себе жизнь. Галлиполи, Константинополь, Прага… Сергей эмигрировал в составе своей части, через некоторое время к нему переехала Цветаева.

Начальный этап творческой деятельности

После посещения цикла лекций символистов «Мусагет» в Москве поэтесса активно занялась созданием своих работ. Эти занятия не только дали ей толчок для того, чтобы начать больше писать, но и способствовали расширению круга ее литературных друзей, что также оказало влияние на ее творческую карьеру. В сентябре 1910 года было напечатано и выпущено первое собрание сочинений – «Вечерний альбом», в котором были представлены ее самые ранние труды и работы, написанные в годы обучения. Спонсоров у начинающего автора, к сожалению, не было и поэтому все расходы, необходимые для публикации, она оплачивала самостоятельно.

В феврале 1912 года Марина сдает в печать второй собрание стихов под названием «Волшебный фонарь», а уже в марте ей удается издать третье собрание, которое называлось «Из двух книг».

Значение творчества поэтессы

Интересующая нас поэтесса, к сожалению, при жизни не дождалась признания. Ей приходилось голодать, а творческие вечера и сборники по достоинству не были оценены современниками. В настоящее время, однако, Цветаева считается по праву одним из наиболее ярких представителей русской поэзии Серебряного века. Краткая биография Цветаевой Марины Ивановны, а также ее стихи включены в обязательную школьную программу. Очень популярны сегодня ее стихотворения, многие из которых стали известными романсами, положенными на музыку. Сейчас не только в России, но и за рубежом пользуется любовью и признанием Марина Цветаева. Краткая биография на английском языке Марины Ивановны, например, была создана многими авторами. В Нидерландах, в Лейдене, находится дом, на стене которого написаны стихи Цветаевой (фото представлено ниже).

Личная жизнь

В 1911 году Цветаева знакомится с Сергеем Эфроном. После той встречи у молодых людей возникли романтические чувства, и уже в 1912 году они поженились. Позже у супругов родится дочь, которую назовут Алей.

Интересна связь Цветаевой с Софьей Парнок, которая занималась переводами текстов с иностранных языков. Их близкую связь обсуждают и по сей день, вокруг их общения существует много слухов и вымыслов. Некоторые люди уверены, что между женщинами были романтические отношения, и их связь продолжалась до 1916 года. Поэтесса даже посвятила своей возлюбленной цикл стихов «Подруга»

После непродолжительного романа с Парнок она все-таки возвращается к мужу.

Романы с мужчинами и женщинами

Поэтесса известна не только своими творениями, но и бурной личной жизнью. Марина вышла замуж в 20 лет. Ее избранником стал Сергей Эфрон. Вскоре родилась дочь. Цветаева вспоминала это время, как самое счастливое в своей жизни, а потом случилась «первая катастрофа».

Марина увлеклась поэтессой Софией Парнок. Муж сильно ревновал Цветаеву к «подруге», и она сделала свой выбор – оставила семью ради Софьи. Через два года она вернулась к Сергею, родила еще одну дочь. К сожалению, этот урок не принес Марине большой пользы.

Вскоре она почувствовала симпатию к новому знакомому Осипу Мандельштаму. Это был короткий мимолетный роман. Впрочем, подобных увлечений в жизни Цветаевой было немало.

В списке любовников Цветаевой брат мужа Петр Эфрон, его друг Константин Родзевич. У нее были продолжительные «отношения» с Борисом Пастернаком, эпистолярный роман. Они переписывались более 10 лет. Правда, при личной встрече выяснилось, что им не о чем поговорить.

У Марины было большое количество любовных связей. Влюбчивая, страстная, она не хотела идти против себя. Поэтесса делала то, что велело ей сердце. Сергей каждый раз прощал свою неверную жену и принимал обратно.

Гражданская война и эмиграция

Годы войны поэтесса пережила весьма тяжело. Ее муж проходил службу в рядах «Белых войск» на южном фронте нашей страны. Уже с ноября 1918 года ей пришлось работать в Комиссариате, а в 1919 года ей удалось устроиться в Московский театр. В этот сложный жизненный отрезок она пишет цикл стихотворений под названием «Лебединый стан», в этих стихах выражается сочувствие, так называемому «белому движению».

В мае 1922 года Марина Цветаева вместе с дочерью была вынуждена уехать в город Ригу, а после в Берлин. Далее она целых три года проживала в Праге, где написала знаменательные произведения «Поэма горы» и «Поэма Конца». Живя за границей, Цветаева вела активную переписку с такими известными личностями как Мария Райнер и Борис Пастернак. Большинство ее произведений, написанных во время жизни за границей, к сожалению, так и не вышли в печать.

Цветаева изначально не желала возвращаться на Родину. Она считала, что там все поменялось и была уверена в том, что ее жизнь уже не будет прежней. Но все же у писательницы сохранились теплые чувства к Родине, что нашло отражение в ее стихах. В 1939 году она решает вернуться в Россию.

«…Наш цветаевский род. Священнический»

Иван Цветаев родился в семье сельского священника. Он, как и трое его братьев, получил духовное образование. Цветаев учился 12 лет — сначала в училище Шуйского уезда, затем во Владимирской семинарии. «Оттуда — из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический…» — писала Марина Цветаева.

Потом Иван Цветаев стал студентом Медико-хирургической академии, но вскоре сделал выбор в пользу классической филологии и перевелся в Петербургский университет. В 1870 году он окончил его с золотой медалью и стал заниматься наукой: защитил в Варшаве магистерскую диссертацию по творчеству Тацита, затем преподавал в Киеве. Позже Иван Цветаев стал профессором Московского университета. В ученых кругах Европы он был известен своими исследованиями в области эпиграфики — расшифровки древних записей.

Возвращение на Родину

Приехав в Россиию, Цветаева с детьми стали жить на даче в Подмосковье, которая принадлежала НКВД. В августе 1939 года дочь Марины подверглась аресту. В 1941 году, мужа Цветаевой Сергея обвинили в измене и суд вынес ему смертный приговор, после чего его расстреляли. В этот трагический для женщины период времени она не написала ни единой строчки. Чтобы заработать средства на жизнь, она все свободное время посвящала переводам. К сожалению, Цветаевой не удалось долго пожить в Подмосковье. С началом Великой Отечественной войны она была вынуждена отправиться на пароходе в городок Елабугу на Каме, откуда она перебралась в Чистополь, где устроилась на работу в качестве посудомойки.

Трагедия

Самая большая загадка семьи Эфрона (мужа поэтессы) и Цветаевой: что побудило их переехать в СССР в 1939 году? Бывший белый офицер, Эфрон, боровшийся упорно с большевиками, вдруг поверил в торжество коммунизма. Он связался еще в Париже с контролировавшимся НКВД обществом, которое занималось возвращением эмигрантов на родину. В 1937 году первой в Москву вернулась дочь Марины Цветаевой, Ариадна (которая и была арестована раньше всех). После этого Сергей Эфрон бежал, так как он был скомпрометирован связями в Париже с НКВД. Марина с сыном последовала за мужем, до конца выполнив долг любящей жены.

Самоубийство Цветаевой

В 1941 года 31 августа Марина Цветаева была найдена повешенной в своем доме. Остается интересным тот факт, что повесилась она на веревке, которую дал ей Борис Пастернак, чтобы она могла перевязать свой чемодан. Кто бы мог подумать, какую роковую ошибку он тогда совершил. Впрочем, остается только гадать реальные мотивы самоубийства. Понятно было одно – той Цветаевой, которая была до начала гражданской войны больше не могло быть. Не пережив унижений, связанных с новой работой, не пережив эмиграции, отстранений от дома, мужа и дочки, она решилась на такой ужасный шаг. При ней было найдено три предсмертные записки: эвакуированным, Асеевым и сыну. В записке Мурлыге (так она называла своего сына) она написала о том, как безгранично любит папу и Алю.

Великая поэтесса была похоронена второго сентября 1941 года на на в городе Елабуга. Нахождение ее могилы на Петропавловском кладбище доподлинно неизвестно. В 1960 году сестра поэтессы Анастасия решила установить крест в память о Марине в южной части кладбища. На кресте была помещена табличка, где было написано о том, что в данном месте похоронена Марина Цветаева. И только в 1970 году почитателями ее таланта был поставлен монументальный памятник.

На сегодняшний день место, где располагается памятник и принято считать могилой великого поэта – Марины Ивановны Цветаевой.

В память о Марине Цветаевой Анна Ахматова написала трогательное стихотворение “Поздний ответ”. Также в память о ней в 1996 году группа «Белая Гвардия» выпустила музыкальный альбом под символичным названием «Марина». В Москве, Одессе и во французском городе Сен-Жиль-Круа-де-Ви, где некоторое время проживала и творила поэтесса, были установлены памятники. В честь Цветаевой названы улицы, в память о ней были открыты музеи и сняты документальные и художественные фильмы.

Не любила детей

Марина никогда не любила детей. Странно, что она решилась родить троих. Еще будучи юной девушкой, она попала в интересную ситуацию. Цветаеву пригласили на званый ужин. В доме был маленький ребенок. Когда пришла пора уходить, оказалось, что обувь гостей перепутана. Девочка нашалила, но не затронула туфли Цветаевой. Поэтесса заметила проделки малышки и уколола ее булавкой. Девочка не притронулась к ее обуви.

Такое же отношение Цветаева сохраняла и к своим детям. Когда она осталась одна, отдала двух своих дочерей в приют, где одна из них умерла от голода. Цветаева не сильно переживала по этому поводу. Она запрещала своим детям проявлять эмоции. Старшей дочери, которую она все-таки забрала из приюта, было запрещено называть ее мамой.

Истории любви

«Мой Сереженька! Если Вы живы — я спасена. 18-го января было три года, как мы расстались. 5-го мая будет десять лет, как мы встретились. — Десять лет тому назад. — Але уже восемь лет, Сереженька! — Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы — и лбом — руками — грудью отталкиваю то, другое. — Не смею. — Вот все мои мысли о Вас. Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о Вас. Я знаю, что у меня есть судьба. — Это страшно. — Если Богу нужно от меня покорности, — есть, смирения — есть — перед всем и каждым! — но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь — жизнь, разве ему <�недописано> А прощать Богу чужую муку — гибель — страдания, — я до этой низости, до этого неслыханного беззакония никогда не дойду. — Другому больно, а я прощаю! Если хочешь поразить меня, рази — меня — в грудь! Мне трудно Вам писать. Быт, — всё это такие пустяки! Мне надо знать одно — что Вы живы. А если Вы живы, я ни о чем не могу говорить: лбом в снег! Мне трудно Вам писать, но буду, п<�отому> ч<�то> 1/1000000 доля надежды: а вдруг?! Бывают же чудеса! — Ведь было же 5-ое мая 1911 г. — солнечный день — когда я впервые на скамейке у моря увидела Вас. Вы сидели рядом с Лилей, в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: “— Ну, можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого — стыдно ходить по земле!” Это была моя точная мысль, я помню. — Сереженька, умру ли я завтра или до 70 л<�ет> проживу — всё равно — я знаю, как знала уже тогда, в первую минуту: — Навек. — Никого другого. — Я столько людей перевидала, во стольких судьбах перегостила, — нет на земле второго Вас, это для меня роковое. Да я и не хочу никого другого, мне от всех брезгливо и холодно, только моя легко взволнов<�анная> играющая поверхн<�ость> радуется людям, голосам, глазам, словам. Всё трогает, ничто не пронзает, я от всего мира заграждена — Вами. Я просто НЕ МОГУ никого любить! Если Вы живы — тот кто постарается доставить Вам это письмо — напишет Вам о моей внешней жизни. — Я не могу. — Не до этого и не в этом дело. Если Вы живы — это такое страшное чудо, что ни одно слово не достойно быть произнесенным, — надо что-то другое. Но, чтобы Вы не слышали горестной вести из равн<�одушных> уст, — Сереженька, в прошлом году, в Сретение, умерла Ирина. Болели обе, Алю я смогла спасти, Ирину — нет. С<�ереженька>, если Вы живы, мы встретимся, у нас будет сын. Сделайте как я: НЕ помните. Не для В<�ашего> и не для св<�оего> утешения — а как простую правду скажу: И<�рина> была очень странным, а м<�ожет> б<�ыть> вовсе безнадеж<�ным> ребенком, — все время качалась, почти не говорила, — м<�ожет> б<�ыть> рахит, м. б. — вырождение, — не знаю. Конечно, не будь Революции — Но — не будь Революции — Не принимайте моего отношения за бессердечие. Это — просто — возможность жить. Я одеревенела, стараюсь одеревенеть. Но — самое ужасное — сны. Когда я вижу ее во сне — кудр<�явую> голову и обмызганное длинное платье — о, тогда, Сереженька, — нет утешенья, кроме смерти. Но мысль: а вдруг С<�ережа> жив? И — как ударом крыла — ввысь! Вы и Аля — и еще Ася — вот все, что у меня за душою. Если Вы живы, Вы скоро будете читать мои стихи, из них многое поймете. О, Господи, знать, что Вы прочтете эту книгу, — что бы я дала за это? — Жизнь? — Но это такой пустяк — на колесе бы смеялась! Эта книга для меня священная, это то, чем я жила, дышала и держалась все эти годы. — Это не КНИГА. — Не пишу Вам подробно о смерти Ирины. Это была СТРАШНАЯ зима. То, что Аля уцелела — чудо. Я вырывала ее у смерти, а я была совершенно безоружна! Не горюйте об Ирине, Вы ее совсем не знали, подумайте, что это Вам приснилось, не вините в бессердечии, я просто не хочу Вашей боли, — всю беру на себя! У нас будет сын, я знаю, что это будет, — чудесный героический сын, ибо мы оба герои. О, как я выросла, Сереженька, и как я сейчас достойна Вас! Але 8 л<�ет>. Невысокая, узкоплечая, худая. Вы — но в светлом. Похожа на мальчика. — Психея. — Господи, как нужна Ваша родств<�енная> порода! Вы во многом бы ее поняли лучше, точнее меня. Смесь лорда Ф<�аунтлероя> [Герой повести Ф. Бёрнетт «История маленького лорда Фаунтлероя”] и маленького Домби [[Герой романа Ч. Диккенса «Домби и сын”.] похожа на Глеба [Г.[Г. Я. Эфрона.] мечтательность наследника и ед<�инственного> сына. Кротка до безвольности — с этим упорно и неудачно борюсь — людей любит мало, слишком зорко видит, — зорче меня! А так как настоящих мало — мало и любит. Плам<�енно> любит природу, стихи, зверей, героев, всё невинное и вечное. — Поражает всех, сама к мнению других равнодушна. — Ее не захвалишь! — Пишет странные и прек<�расные> стихи. Вас помнит и любит страстно, все Ваши повадки и привычки, и как Вы читали книгу про дюйм, и потихоньку от меня курили, и качали ее на качалке под завывание: Бу-уря! — и как с Б<�орисом> ели розовое сладкое, и с Г-вым топили камин, и как зажиг<�али> елку — всё помнит. Сереженька! — ради нее — надо, чтобы Вы были живы! Пишу Вам в глубокий час ночи, после трудного трудового дня, весь день переписывала книгу, — для Вас, Сереженька! Вся она — письмо к Вам. Вот уже три дня, как не разгибаю спины. — Последнее, что я знаю о Вас: от Аси, что в начале мая было письмо к М<�аксу>. Дальше — темь… — Ну — — Сереженька! — Если Вы живы, буду жить во что бы то ни стало, а если Вас нет — лучше бы я никогда не родилась! Не пишу: целую, я вся уже в Вас — так, что у меня уже нет ни глаз, ни губ, ни рук, — ничего, кроме дыхания и биения сердца. Марина»

Арсений Тарковский – последняя любовь Марины Цветаевой

Отец знаменитого режиссера Андрея Тарковского – Арсений Тарковский – возник в жизни Цветаевой в 1940 году. Он недавно стал членом Союза писателей как незаурядный переводчик. Марина прочла его перевод стихов туркменского поэта Кемине, осталась в восторге и написала ему «секретное» письмо, пригласив на встречу.

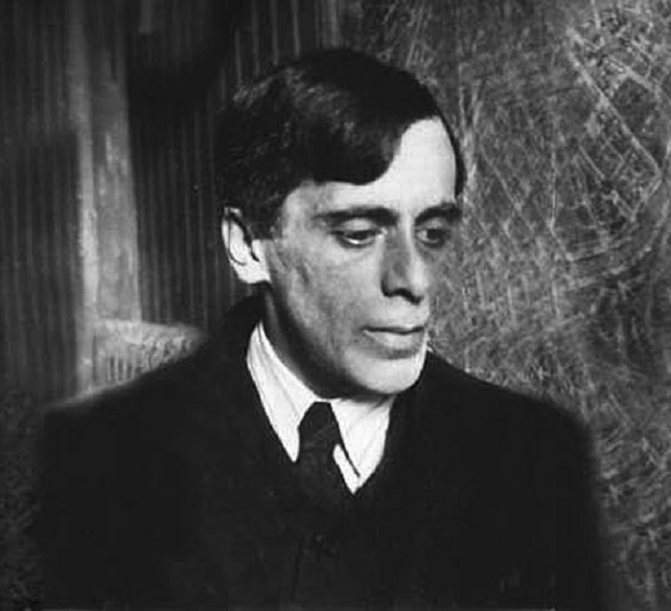

Арсений Тарковский

Тарковский не восхищался поэзией Цветаевой, более того, считал, что «как поэт она закончилась в 1916 году». К тому же он только недавно получил развод у первой жены и женился повторно, Марина была старше его на 15 лет. Для неё же он стал глотком воздуха, надеждой на то, что жизнь всё-таки продолжается, любовь ещё возможна, а стихи могут писаться с прежними порывами. И она пустилась в новый роман со свойственной ей эмоциональностью, полностью, без остатка.

У Тарковского не было далеко идущих планов, он очень быстро начал тяготиться этими отношениями, стараясь свести их на «нет». На книжный базар весной 1941 года Арсений пришёл вместе с женой, увидев Марину, сделал вид, что они не знакомы. Позднее Тарковский говорил: «Прозевал я Марину… Не понял ее трагического характера…».

Она написала в честь этой любви стихотворение «Всё повторяю первый стих…», Тарковский прочитал его лишь в 1982 году.

Такова была непростая любовь поэтессы, с надрывом, со страстями, с трагедиями, отдаваемая без остатка. А может, так и должно быть у одарённых людей? Большинство романов Цветаевой так и остались лишь на бумаге и в её воображении, переродившись в прекрасные стихи на все времена.

Символическая могила

2 сентября Марину Цветаеву похоронили в южной стороне Петропавловского кладбища в Елабуге, где хоронили тогда всех эвакуированных. Точное место неизвестно, существуют только версии.

Когда сестра Цветаевой Анастасия приехала в Елабугу первый раз, она установила между четырех захоронений металлический крест. Надпись на нем гласила: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Цветаева».

Позднее на этом месте вместо креста было установлено гранитное надгробие. Оно стало считаться официальной могилой поэтессы по решению союза литераторов в 2000-х годах, однако ни краеведы, ни историки не имеют этому мнению весомых подтверждений.

Зато есть место, которое отметила при жизни сама Марина. В Париже, вспоминая родину, она написала:

«Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу; поставили с тарусской каменоломни камень: «Здесь хотела бы лежать МАРИНА ЦВЕТАЕВА».

Ее желание было исполнено, в городе Тарусе на берегу Оки лежит такой камень.

Записки-завещания

Цветаева написала перед смертью три записки. Все они в основном касаются Мура, его дальнейшей судьбы. Та, что адресована эвакуированным, была подшита к делу как вещдок и впоследствии потерялась. Ее содержание известно из рукописной копии, сделанной сыном:

«… Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. … Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет»

Вторая записка адресована семье Асеевых:

«Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. … Любите как сына — заслуживает. А меня — простите. Не вынесла»

В наследство Муру оставалось всего 450 рублей и вещи, от распродажи которых в Чистополе, надеялась Цветаева, он сможет выручить еще денег. Асееву она оставила рукописные книги своих стихов. Самая короткая записка адресована сыну:

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик»